マクロの教科書として使える|学習範囲を限定して勉強4時間の仕事を20秒に減らす

学習範囲を限定して勉強4時間の仕事を20秒に減らす

一般の書籍とは少し違ったアプローチでマクロ(VBA)を勉強できる書籍を紹介します。

「マクロとは・・・」というような文法や形からしっかり教えたい人が言いそうな事は書いてないです。

この事からも分かるようによくあるテキストと比べてもちょっと違う事が書いてあります。

知識のある人たちからすると「え?」となりそうな気もしています。

しかし本を読み進めると私も同じような事を思っていた事を改めて感じました。

最後には「これは紹介しなければ」と思うようになりこの記事を書きました。

EnjoyExcel

EnjoyExcel「マクロを勉強するのは少しでも仕事を効率化させる為」であり

「マクロを完璧にマスターするわけではない」という考えのもと

書かれた本です。

「マクロのエキスパートになるのではなくマクロを使って仕事を早く片付けてしまおう」という考え方です。

共感できる方は以下解説を読み進めてください。

関連記事

本記事で紹介させていただく書籍を含めマクロを勉強する為のコンテンツを用意しました。

マクロの勉強方法を比較|フローチャートで選ぶおすすめコンテンツ5点

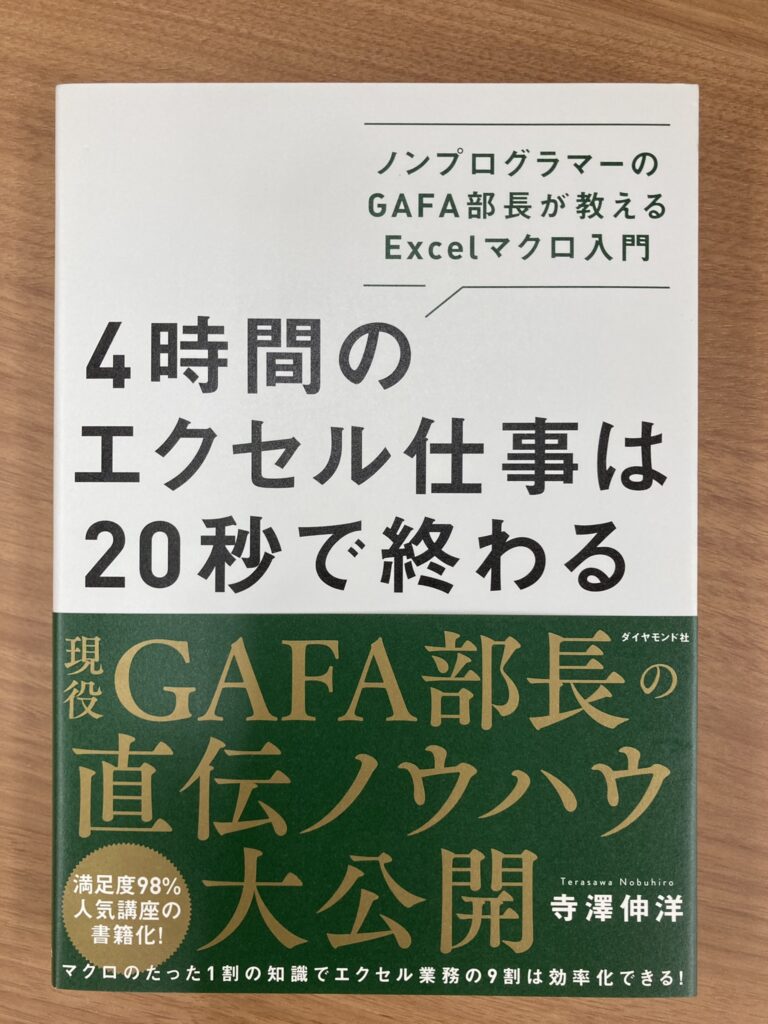

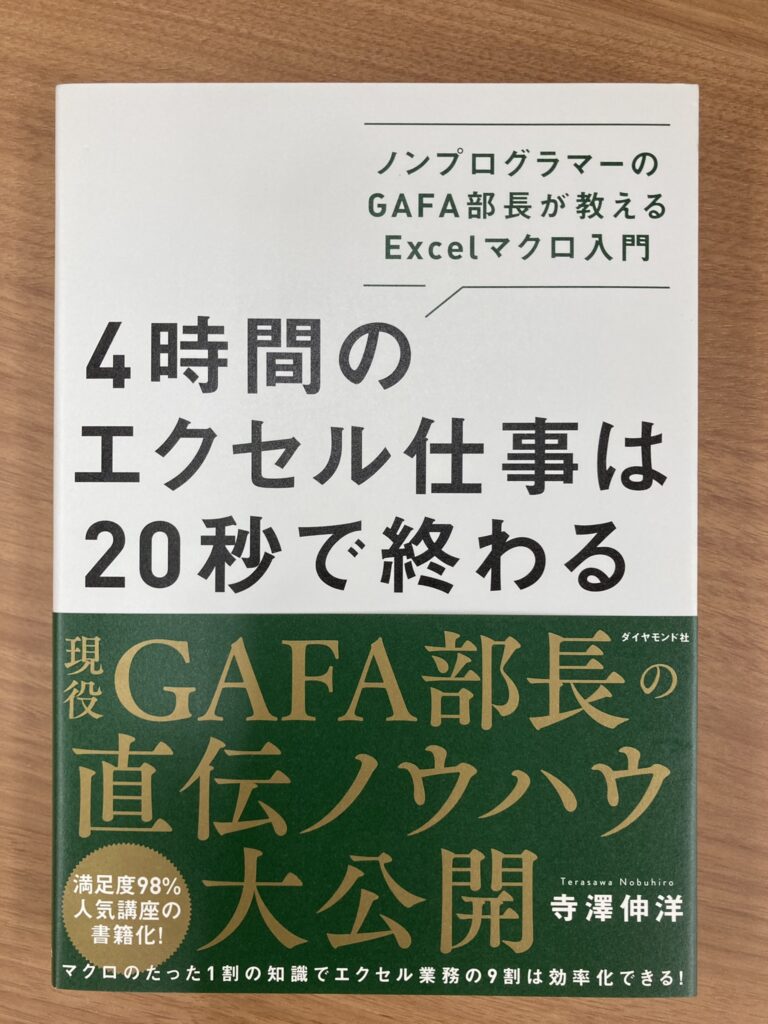

4時間のエクセル仕事は20秒で終わるノンプログラマーのGAFA部長が教えるExcelマクロ入門

書籍のタイトルです。

4時間のエクセル仕事は20秒で終わる ノンプログラマーのGAFA部長が教えるExcelマクロ入門です。

2023年におすすめする本として紹介させていただきます。

著者のプロフィールと作品一覧

寺澤伸洋さんのプロフィールと経歴です。

1976年、大阪府生まれ。灘高校、東京大学経済学部を卒業後、日系メーカーで17年間勤務。経理、営業、業務改革、Web企画、マーケティング、経営企画と多様な部門を経験し、半年間のイギリス留学後に外資系企業に転職。2020年より書籍の執筆を開始し、2021年FIRE達成。現在は作家・講演家として活動中。

寺澤伸洋さんの経歴と書籍(Amazon)

おすすめする理由

この本に書いてある考え方が「私の考えと似ているな」と思ったからです。

- 最低限必要な事だけ覚える

- 勉強する範囲を時間で表現

- オブジェクト関連の話から入らない

1_最低限必要な事だけ覚える

この本の根幹となる考え方です。マクロの習得に手が届きそうな気がしてきます。

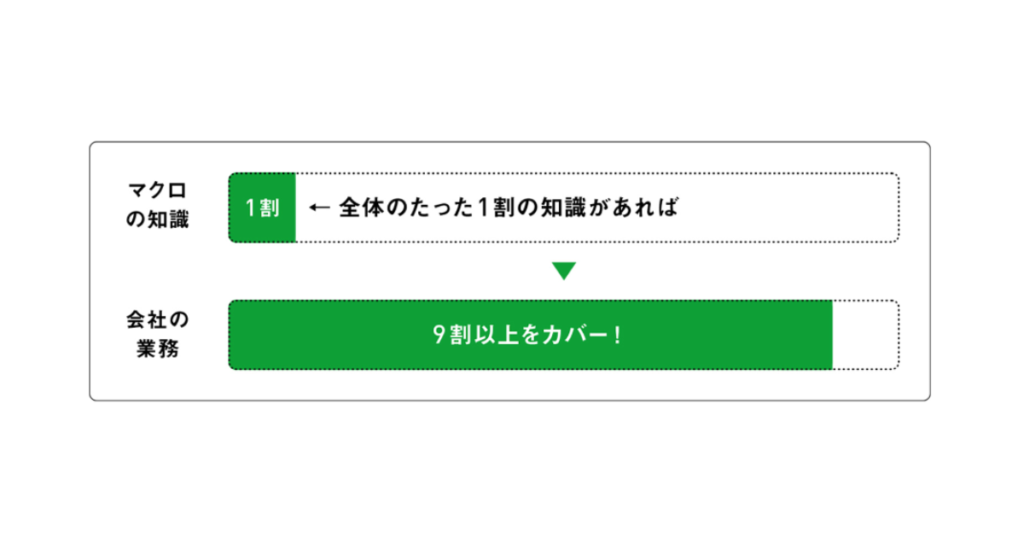

マクロを全部(10割)勉強するのではなく1割だけ勉強する事で業務の9割をカバー出来る

関数などエクセルには便利機能がたくさんありますがその中で自分の仕事に使うものはごく少数です。

そうなると使わない関数は覚えなくても良いですよね。マクロも同じです。

全部の機能を勉強しなくても全体の1割勉強したらほとんどの仕事は対応できると書いてあります。

そのコンセプトのもと必要最低限の考え方で機能を紹介しています。

もちろんVBAの醍醐味でもある条件分岐やメッセージボックス、繰り返し処理の解説もあります。

これらの機能を含めてマクロの1割を定義しています。

2_勉強する範囲を時間で表現

書籍の中では勉強時間に6時間を設定しています。6時間で仕事を効率良く片付ける事ができる様になります。

もちろん勉強する方のスキルや環境によって例外はありますがこれでおおよその工数の見積もりができますね。

一般的に売られている本やネットの情報は話が大きすぎてかえって分かりにくいです。

時間に例える事で誰でも工数をイメージできます。学習範囲の限定方法がうまく書かれているなと感じました。

偶然ですが私が用意した初心者向けエクセルマクロ学習シリーズも5時間~6時間を想定して作っています。

このことからマクロを習得するにあたって必要最低限の知識と思われるラインが似ていると感じました。

3_オブジェクト関連の話から入らない

オブジェクトとプロパティ、メソッドの話は初心者の頃に言われても分からないと思っていました。

この本には同じような事が書かれています。

私はオブジェクトとプロパティ、メソッドはイメージでとらえてもらいまずはコードを書こうと教えています。

この辺りも似ているなと感じました。

自身で初心者向けエクセルマクロ学習シリーズを用意したのはこの本の様な考えがあった為です。

紹介されているコードでも納得いかないところがあります。

「同じような事考えている人が居たな」と思えました。

読んでもらいたい人

初心者様向けの構成です。加えて以下のような環境の皆様にも当てはまります。

これから勉強を・・・という方にも合いそうです。

- 毎日エクセルで大量の業務を手作業で行っている方

- 一度独学や参考書を買って勉強してみたが挫折してしまった方

- 業務に追われているけど定時で帰りたい方

・・・尽きないのでまとめると「エクセルの仕事をサクッと終わらせたい方」です。

本の内容

何回か読み直して6つの良い点を見つけました。

加えて少し気になった点も1つ見つけましたので紹介します。

- ビジネス書兼テキストだった

- 紙質も良くキレイで読みやすい

- 仕事をマクロに置き換える方法が書いてある

- マクロの記録の罠に触れて注意を促している

- すぐに使えるような事例形式でマクロを紹介している

- 書籍内で使ったコードが書かれた一覧表が用意されている

Selectを多用しすぎている

以降で個別に解説していきます。

GoodPoint

6点あります。本を読みながら気付いた順番で紹介していきます。

終盤にかけて良い点が詰まっているように感じました。

1_ビジネス書兼テキストだった

最初は「マクロを○○のように勉強しましょう」という感じの自己啓発関連本かと思っていました。

しかし読んでいくとテキストも兼ねていました。テキストの容量の方が多いです。ほぼ教科書です。

ここがビジネス書兼テキストが良い理由です。

最初に考え方を提示しそのコンセプトのもとテキストが用意されています

納得感を持ったまま勉強することが出来ます。

マクロを勉強する時はすぐコードの勉強になりがち

一般的に売られている書籍はコードが見やすかったり見た目で読みやすいという印象で本を買いがちです。

著者の想いや考え方までしっかり理解して本を買う事は少ないです。

そんな中今回は序盤で著者の考え方を理解出来るパートが用意されています。

その思考を持ったまま見やすいレイアウトで具体的なコードや勉強方法、テンプレや事例が勉強出来ます。

加えてここ数年で人気のデータと一緒に勉強していくタイプの本です。

学習用ファイルがダウンロードできます。データと文字のハイブリッド学習です。

序盤から良い方向に裏切られました。早速良い印象を持ちました。

2_紙質も良くキレイで読みやすい

テキストっぽくないなと思いました。文字も大きく画像も シンプル and カラー で用意されています。

画面キャプチャの様な画像ですので皆さん見慣れた画像で勉強出来ます。

テキストとして使える本は一周読んで終わりという事はまず無いです。

繰り返し読むので読みやすさは非常に大きな要素となります。

3_仕事をマクロに置き換える方法が書いてある

ここからは個々の具体的なポイントを紹介していきます。

44ページに書いてある事も共感出来ました。仕事をマクロに置き換える方法が書いてあります。

私も初心者様から「自分の仕事をマクロに置き換えるのが難しい」という質問をいただく事が多いです。

マクロを自分の仕事にあてはめようとしても覚えた機能との結びつけが非常に難しいです。

よって使いどころが分からないと感じる方が多いみたいです。

これは自分が初心者の時も感じた事です。

最初の頃はどうやってマクロを自分の仕事の中に取り入れていこうかすごく悩んでいました。

アプローチの方法としては至ってシンプルな方法を紹介しています。

自分の仕事をエクセルで用意された単発の作業まで細かく分解してみましょうと書いています。

地味ですがこれは正解ですね。マクロは機能の組み合わせで構築されます。

よってエクセルに用意された機能とイコールになるまで自分の仕事をブレイクダウンする必要があります。

自身の仕事はずっと掘り下げていけばいつかエクセルの機能と一致するところが出てきます。

それをマクロに置き換えようと書いてあります。操作含め丁寧に説明されていると思います。

裏を返せばこの方法しかないです。

かなり地道ですがこうやってコードが書かれていると言っても過言ではないです。

4_マクロの記録の罠に触れて注意を促している

164ページにマクロの記録が出てきます。

マクロの記録との付き合い方も共感出来ました。

この機能に頼って勉強するのは危ういと書いています。

列挿入や数式、セルの色を変える等普段の仕事で使いそうな事例をマクロの記録で最初に行います。

その後マクロの記録だとどんなコードが生成されるのかが提示されています。

結論としては「10行と少しのコードは最終的には3行で表現できる」と書いています。

書かれている通りでマクロの記録では冗長性が高くコード量が多いです。

マクロの記録を積極的に使わない様にというところも良い点だなと感じました。

5_すぐに使えるような事例形式でマクロを紹介している

167ページからはシーン毎に仕事で使えそうなマクロを紹介しています。

ここを読むには前から一通り読んで内容を理解している必要があります。

マクロを使った事があり基本は身に付けているという方はここから読んでも勉強になります。

6_書籍内で使ったコードが書かれた一覧表が用意されている

本の中で紹介されているコードをまとめて見られる様に一覧表が用意されています。

勉強初期の頃はコードのテンプレとしても使えると思います。

最初の頃は頭の中にコードのイメージがあっても具現化出来ない(コードを書けない)という事があります。

そんな時にはヒントとして使えるかもしれません。

もしかしたら必要なコードがそのまま載っている可能性もあります。

基本的なコードが網羅されているので勉強になりそうです。

BadPoint

あまり良くなかった点を1点紹介します。

勉強を進めていく中での通過点ですのでこの段階では仕方ないと思う事にしました。

つまり許容できる範囲だという事です。

1_Selectを多用しすぎている

コードが間違っているわけではないしエラーを起こすわけでもないのです。

しかしどうしても嫌だった点が1つだけありました。

Selectが常用されています

私は必要最低限の事だと思ってないので絶対に使いたくないのです。

しかしこの本では普通の表現の様に使われています。

Selectが入るとコードの書き方が変ります。これはマクロの記録でも多用されるコードです。

最初はどのオブジェクトを掴んでいるのか分かりやすいのですが積もると処理速度は遅くなります。

加えてこの本で使われているSelectは恒久的には書かなくても良いコードです。

一般書籍やYoutubeなどの動画でもSelectを多用したコードは紹介されていません。

つまりこの本でコードを覚えると最初は楽です。

その後Selectの使い方は問題になりますがあくまで通過点の話で勉強が進めば自然と問題は無くなります。

理由はこの後解説します。

デメリットは許容できる

このSelect句についてはコードが理解出来てくると自力で外せるようになってきます。

という事はスキルが上がってくるとSelectを使ったコードは書かなくなります。

よってここは大目に見ないといけないところかもしれません。

直近の目標はマクロに詳しくなることではないです。やることはこれです。

マクロの1割を勉強して仕事の9割を片付ける

そのためには多少の事は大目に見ていかないと進まなくなってしまいます。と思って割り切ります。

私も今でこそSelect句やマクロの記録全否定派ですが最初の頃は違いました。

何回かマクロの記録やSelect句を使ってコードのイメージをもらったこともあります。

そのまま業務に使うのはNGですが効果的な使い方をする事が出来れば話は別です。

勉強初期の頃は自身を助けてくれるツールになると思っていました。

というわけでちょっと気になった点(Select)ですがこれは成長するための糧だと割り切って読んでください。

まとめ

書籍のリンクを用意しておきます。

後半は自身が使ってみて(読んでみて)感じたことをメインに書いています。

自分の考えに似ていて良いなと思ったので是非おすすめしたいです。

私は「今更基本を勉強する必要は無いよ」という方にもこの本を是非読んでいただきたいです。

自身がマクロを理解出来るようになるとついつい「マクロとは・・・」と説明しがちです。

大半の人は「どうしたら楽になるのか」を実現させるためにマクロを勉強しようと考えます。

ですから初心者さんに教える事があったら教える範囲も「必要最低限」で良いわけです。

是非読んでみてください。